― アメリカを代表するハッカーたちと、その思想 ―

■ はじめに

アメリカを代表するハッカー/サイバーセキュリティ研究者を紹介する。

本稿はシリーズ「国を代表するハッカーたち」の米国編として、彼らの思想・文化・時代背景を読み解く。

■アメリカの伝説ハッカーたち

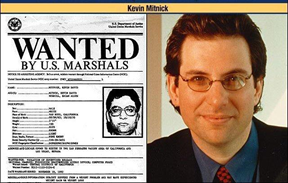

1. ケビン・ミトニック Kevin Mitnick

彼が恐れられたのは、技術力よりも 人間社会そのものの脆さを暴いたからだ。

- かつて「世界で最も有名なハッカー」と称された(現在でも)ミトニックは、1980〜90年代に米国政府・企業を対象に数々の侵入を行い、「FBIの最重要指名対象ハッカー」の一人とされた。特に1982年には、米国防空システムNORADに侵入した話は、映画『ウォー・ゲーム』のインスピレーションとなったとされています。

- 彼の最大の武器は「ソーシャルエンジニアリング」――人間心理を操る技術だった。

電話一本で社員になりすまし、セキュリティコードを聞き出す。彼は技術よりも“信頼”という脆弱性を突いたのだ。

現代のフィッシング詐欺やSNSハックの原点を作った人物とも言われています。 - その後更生し、ホワイトハットとしてセキュリティコンサルタント・著者としても活躍。 “ハッカーから防御者へ”という転換点を象徴する人物となった。

- 芸術的とも言える侵入手法や、その後の軌跡が“ハッカー像”のひとつの典型になっているため、米国ハッカー史の原点でもある。

- 日本人の伝説的ハッカーの一人として有名な「下村努」と戦ったことでも知られる。

天才ハッカー下村努についてはこちらをご覧ください。

「人間は、システムの中で最も予測不能な脆弱性だ。」

その洞察は、のちのソーシャルエンジニアリングという概念へとつながり、

現代のサイバーセキュリティ思想の礎となった。

2. サミー・カムカー Samy Kamkar

「少年の遊び心が、ネット社会のセキュリティ基準を変えた。」

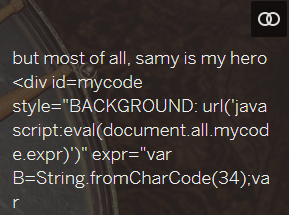

- かつてインターネット最大のSNSとして、Googleすらもしのぐ規模を誇り、人気を集めていたMySpace 上で広がったワーム「Samy」

それを生み出したのは、16歳の少年だった。

“Samy”ワームはたった数行のコード(javascript)でMySpaceの仕組みを乗っとり、サイト全体をダウンさせた。

これは24時間で100万人以上のユーザーが感染した“最速で拡散したワームのひとつ”と言われている。 - ドローンハッキング「SkyJack」や、消しても残るクッキー「Evercookie」など、次々と社会を揺さぶるその技術は、社会の脆さを照らす光のようだった。

面白い記事がたくさんあります。その一つがこちら

「ハッキングとは、世界のルールを理解し直すことだ。」

サミーにとってハックとは、破壊の手段ではなく、創造の方法だった。

仕組みの裏を覗き、限界を知り、そこから新しいアイデアを生み出す。

彼の姿は、“好奇心が犯罪と紙一重だった時代”の象徴でもある。

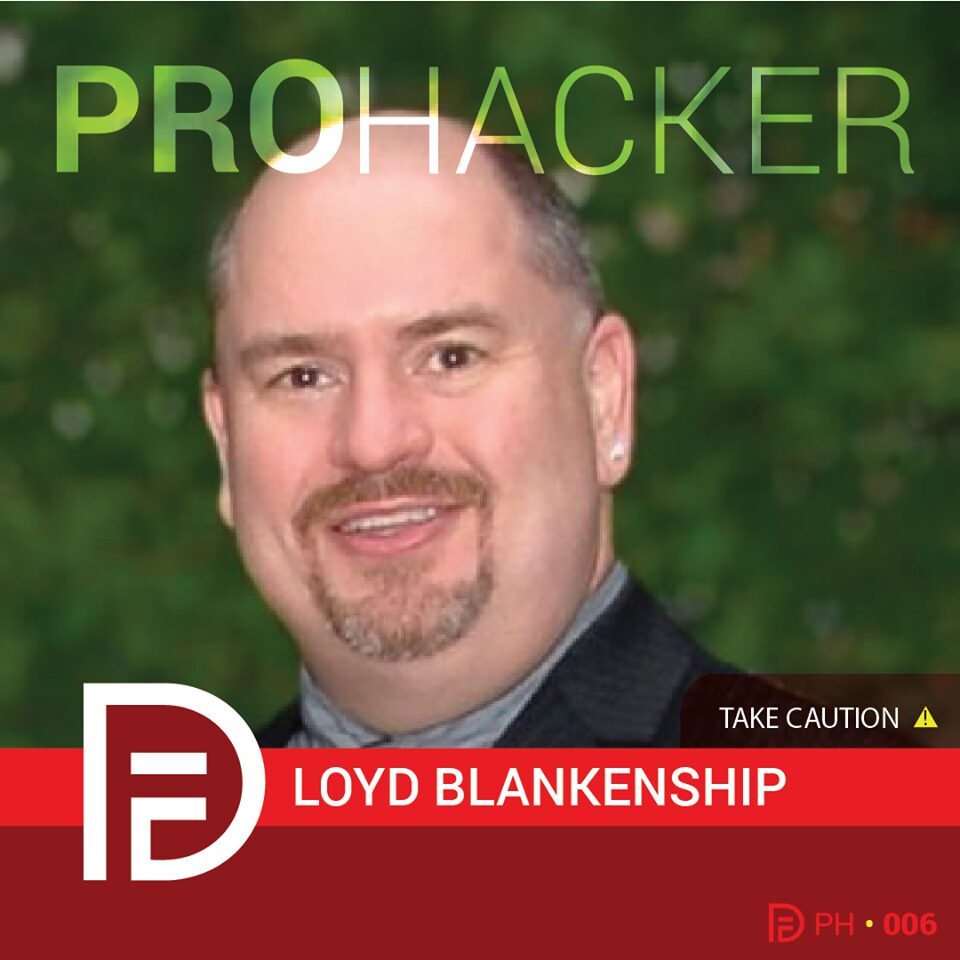

3. ロイド・ブランケンシップ Loyd Blankenship

「『我々は犯罪者ではない。探求者だ』─ その一文がハッカーという存在を変えた。」

- 1970年代から活動してきた米国の初期ハッカーのひとり。ハッカーグループ「Legion of Doom(LoD)」などに所属。ハンドルネームは”The Mentor”

彼らは「金銭目的ではなく、技術探求・知識獲得を目的としていた」という主張をしていたが、不正アクセス事件等もあり、複数メンバーが逮捕・有罪となった。 - その後、倫理的ハッカー(ホワイトハッカー)文化の礎になった。

- 米国ハッカー文化のオリジンを知る上で非常に重要な人物。

1986年、逮捕直後に彼が書き上げた一篇の文章が、

のちのサイバー文化の指針となる。

『The Hacker Manifesto(ハッカー宣言)』。

それは懺悔ではなく、哲学的な宣言だった。

「私たちは悪ではない。

ただ、理解したいのだ。

システムを、世界を、人間を。」

この短い文章は、ハッカーたちの“魂の叫び”として今も読み継がれている。

彼らにとってハッキングとは、破壊ではなく探求、

そして“思考の自由”そのものだった。

ロイド・ブランケンシップは単なるハッカーではない。

彼は「ハッカー=知の自由を信じる者」という定義を与えた思想家だ。

その言葉は今も、ネットの闇と光の狭間で生き続けている。

4. エイドリアン・ラモ(Adrian Lamo)

僕はシステムを守りたかった。

でも、守るためには、まず壊さなければならなかった。

- 彼は固定の住所を持たず、カフェや図書館、公共Wi-Fiを転々としながら生きていた。

そんな彼は、“ホームレス・ハッカー”と呼ばれた。 - 彼の侵入先は、Microsoft、The New York Times、Yahoo!。だが、彼の目的は金でも名誉でもなかった。

彼は侵入後に、システムの脆弱性を報告し、改善を促した。自分が壊したものを、自分で修復していくように。 - 最も有名なのは、チェルシー・マニングの内部告発をFBIに通報した事件。

- 「裏切り者か、正義の人か」──その評価はいまだに割れている。

ラモの行動は、**“倫理の境界を歩くハッカー”**という新しい像を生み出した。

それは単純な善悪の話ではなく、

「何を守り、何を暴くべきか」という問いそのものだった。

フィニアス・フィッシャー Phineas Fisher

「私はハッカーであり、活動家であり、アナーキストだ。

私の目的は破壊ではない。正義のためのハッキングだ。」

- 2014年、イタリアの政府系サイバー監視企業「Hacking Team」が400GBもの内部データを奪われ、公開された。流出したメールには、政府と警察が市民を監視する計画、各国の独裁政権へのスパイウェア販売の実態が記されていた。

- フィニアス・フィッシャーは金を盗まず、

“倫理を取り戻すために”情報を盗んだ。

その匿名性は完全だった。

国籍も、性別も、言語も特定できない。

まるで「思想そのものがネットを歩いている」ようだった。 - 彼の言葉「権力をハックせよ(Hack the Power)」は、現代のアクティビズムの象徴となった。

アメリカのハッカー文化

反逆者の時代(1980〜1990年代)

象徴的存在:ケビン・ミトニック、ロイド・ブランケンシップ

▪️背景

1980年代。

まだインターネットという言葉すら一般には知られていなかった時代。

情報は国家と企業が独占し、コンピュータは一部の研究者やエリートの手の中にあった。

だが、その閉ざされた世界の端で――「知りたい」という純粋な欲望に突き動かされた若者たちがいた。

彼らは“侵入者”と呼ばれた。

だが、彼らの目的は破壊ではなかった。

ただ、「仕組みを理解したかった」。

扉の向こうにある知識が、なぜ選ばれた者にしか許されないのか。

その理不尽に抗うように、彼らはコードを打ち込み、システムの壁を乗り越えた。

ハッカーたちは「知りたい」という純粋な衝動で、閉ざされた壁を越えようとした。

”壁の向こうに知を求めて”

「進撃の巨人のエレン」のような人たちこそがハッカーだったのだろう。

▪️思想

「情報は自由である」

「理解することは罪ではない」

反逆から始まった思想

ミトニックが「人間の脆さ」を、

ブランケンシップが「知の自由」を突きつけたとき、

ハッカーは単なる技術者ではなくなった。

彼らは社会の鏡となり、

“閉ざされた情報”という構造そのものを問い始めた。

彼らが反逆したのは、法律でも倫理でもない。

「理解することを禁じる社会」そのものだった。

この時代のハッカーたちは、

世界を破壊するのではなく、世界を“理解しようとした”。

そしてその衝動こそが、

次の時代――“実験者の世代”へと進化していく原動力となる。

「理解への飢え」「システムへの好奇心」「反逆としての知的探求」といった言葉がこの時代の象徴するといえる。

実験者の時代(2000年代)

象徴的存在:サミー・カムカー、エイドリアン・ラモ

▪️背景

2000年代。

インターネットは閉ざされた研究者の実験場から、

誰もが参加できる“社会そのもの”へと変貌した。

情報の壁は消え、無限に接続された世界が広がる。

そしてその中で、かつて「反逆者」と呼ばれたハッカーたちは、

新しい存在へと姿を変えた。

彼らはもはや“侵入者”ではない。

世界の仕組みを理解し、その限界を押し広げる――

**実験者(experimenter)**へと進化したのだ。

個人が「世界をハックできる」時代の到来。

▪️思想

「破壊ではなく、仕組みを理解して創り変える」

カムカーはMySpaceを壊したが、それによってSNSセキュリティの脆弱性を世界に示した。

ラモは巨大企業の内部に侵入し、その“もろさ”を露呈させた。

指先が、システムの脆さを暴き、

結果として社会を変えていった。

“破壊”という行為の中に、

“創造”という思想が宿り始めたのだ。

サミーのような実験者は、仕組みを拡張し、

ラモのような矛盾者は、倫理を問い直した。

彼らは皆、**「理解こそが自由の第一歩である」**と信じていた。

それは、もはや個人の遊びではなく、

社会を映す鏡としてのハッキングだった。

そしてその鏡は次の時代――

「権力を暴く思想家たち」へと受け継がれていく。

思想家の時代(2010年代〜現在)

象徴的存在:フィニアス・フィッシャー(Phineas Fisher)、現代ホワイトハット勢

▪️背景

2010年代、ハッカーは再び“社会の敵”として呼ばれるようになった。

だが、それは恐怖からではなく――権力が彼らを恐れたからだ。

インターネットが生活の隅々にまで浸透し、

政府も企業も、個人の「自由」までもデータとして囲い込む時代。

ハッカーたちは、自由を取り戻すための反逆者として再登場する。

彼らはコードを書く哲学者であり、権力に抗う思想家だった。

▪️思想

「真実を暴くことが正義である」

「真実を知る権利は、すべての人にある。」

ハッカーとは、世界の仕組みを“理解しようとする”者たちだ。

その理解の先にあるのが、自由か混沌か――

それは、社会がどう受け止めるかにかかっている。

彼らはキーボードで革命を起こし、

情報という光で権力の影を照らした。

そして今、

AI、ブロックチェーン、量子通信の時代においても、

ハッカーの思想は静かに生き続けている。

この時代のキーワードは、「権力への抵抗」「匿名性の美学」「思想としてのハッキング」が合うだろう。

まとめ

アメリカのハッカー史を振り返ることは、単なる技術の進化を追うことではない。

それは「知ること」「抗うこと」「創ること」という――人間の根源的な衝動の記録だ。

アメリカのハッカー文化は、「ハッキング=理解する力」という思想を通して進化してきた。

その思想は、法や倫理の境界を超えて――“知の自由”という人類普遍のテーマに触れている。

この文化が教えてくれるのは、

**「世界を変えるのは、技術ではなく、問いを立てる勇気」**だということ。

そして、今も世界中で新たなハッカーたちが、その問いを更新し続けている。

注釈

チェルシー・マニング事件

2010年にアメリカ陸軍の情報分析官だったチェルシー・マニング(当時はブラッドリー・マニング)が、数十万件に及ぶ軍や外交の機密文書を内部告発サイト「ウィキリークス」に提供したことで起きた事件です。この大規模な情報漏洩はアメリカ史上最大級とされています。

賛否の理由

賛成(マニング氏を擁護する立場)の理由

- 公益性の主張: マニング氏の行為は、不正行為や倫理的に問題のある政府の行動を白日の下にさらし、国民に不可欠な情報を与えたと擁護者は主張しています。マニング氏自身も、米国の外交政策について国民的な議論を喚起したかったと述べています。

- 「内部告発者(whistleblower)」としての評価: アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、マニング氏を、政府の犯罪や人権侵害を暴露した勇敢な内部告発者と見なしています。

反対(マニング氏を非難する立場)の理由

- 国家安全保障の脅威: アメリカ政府当局は、マニング氏の機密情報漏洩が国家安全保障を危険にさらし、外交関係を損ない、兵士や情報提供者の命を危険にさらしたと主張しています。

- 無差別な情報公開: マニング氏は70万点以上の文書をウィキリークスに提供し、その中には機密性の低いものも含まれていましたが、政府は、その無差別な公開が米軍の作戦に影響を与えたと指摘しています。

- 軍規の違反: マニング氏は軍人として機密保持の誓約を破ったため、厳しく処罰されるべきだというのが、非難する側の中心的な論点です。